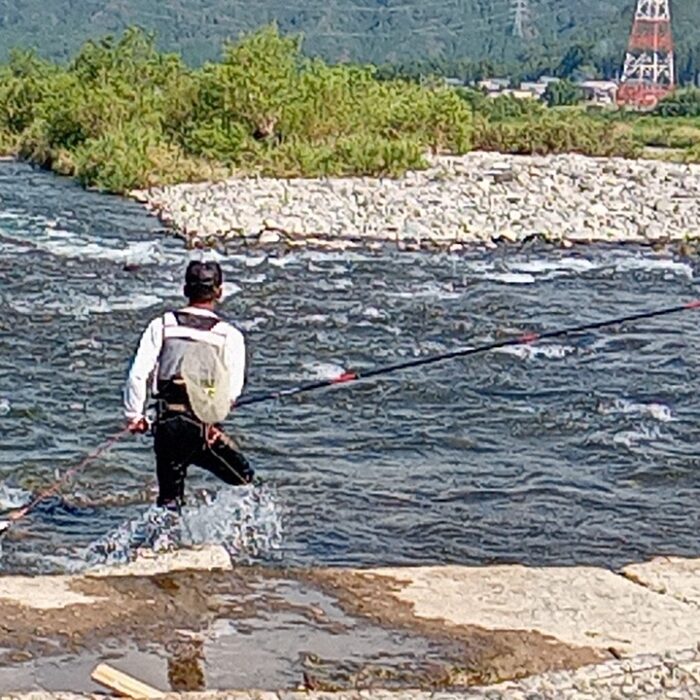

腕力の低下で腕や肘に負担のかかる長竿から軽い短竿に持ち替えた当ブログ管理人。荒瀬や急瀬が多い九頭竜川中部魚区で、7.5mの鮎竿を2024年シーズンに使用して感じたメリット・デメリットを解説します。短竿7.5mの鮎竿なら九頭竜川の強風対策もバッチリOK!腕や肘の負担が軽減すれば朝から夕方まで一日中鮎の友釣を楽しめます。

九頭竜川中部漁区の魅力

九頭竜川中部漁区は日本でも有数の鮎の友釣り河川です。川幅が広く水量も豊富で荒瀬あり急瀬あり深トロありの変化に富んだ川で育った野鮎のパワーは格別!荒瀬で野鮎が掛かれば、のされて竿が立たないこともしばしば見受けられます。九頭竜川はベテラン鮎師の河川というイメージもありますがやさしいポイントも数多く、初めての中部魚区釣行という人たちも安心して入川できるポイントもたくさんあります。

九頭竜川は海からの天然遡上も多く、さらに稚魚放流も豊富に行っています。足元の浅場で束釣りに挑戦できることや9月以降の大鮎釣りも魅力の一つです。

九頭竜川中部漁業組合HP

https://www.kuzuryu-chubu.com/はこちら

軽快に使える!7.5m鮎竿のメリット

「九頭竜川のような大きな川では7.5mの鮎竿は短いのじゃないの?」

たくさんの方々が7.5mの鮎竿では「短い」とか「物足りない」と感じると思います。当ブログ」管理人が2024年シーズンを通して7.5mの鮎竿を使用して感じたメリット10選を紹介します。

- 竿の操作・おとり鮎の操作が行いやすい

- 竿の感度がよい

- 竿が軽く感じる

- 風で竿があおられにくい

- 支える腕や肘が疲れにくい

- 強い腕力がなくても竿が立てやすい

- 足元のポイントが釣りやすい

- 木などの障害物を避けることができる

- 小河川も大河川も一本の鮎竿で使い回せる

- 手頃な価格の竿がある

それではメリットを解説して行きます。

竿操作・おとり操作・竿感度・竿が軽い

竿操作、おとり操作については、9m以上の鮎竿よりも7.5mのほうが操作性はまちがいなく上がります。長年使用していた9mの鮎竿から1.5m短い7.5mの鮎竿に持ち替えた時に「こんなに違うものなのか」と強く感じました。

竿が短い・ラインも短いとなれば、おとり鮎を入れる位置も、思ったところへ正確に入れることができます。竿のブレ幅も9mの鮎竿から比べると小さいです。ブレ幅が小さいと九頭竜川での必需品「おもり」の根掛かりトラブルも少なくなります。もう一つ、ブレ幅が小さいとラインの張り加減の調整も正確になり、水中の状況が感じ取れる「感度」がよくなることにつながると考えています。

7.5mの鮎竿は風による抵抗も少なく、実際の重量も軽いので操作性は上がります。

風に強い・腕が疲れにくい・竿が立てやすい

風の影響を受ける日はためらわず風に強い7.5m以下の鮎竿を使うと腕も疲れにくいです。

長竿(9m以上の鮎竿)を使用する鮎の友釣りは風の影響を受けると操作がうまくできない状態になります。腕力で竿を支えようとすると余計な力が入るため、水中の状況を感じ取ることもできなくなり良い釣果につながりません。また、野鮎が掛かって無理に竿を立てたりすると竿を破損させることにもなります。

もちろん7.5m以下の鮎竿でも風の影響はうけます。竿が短いと風の抵抗も少ないのでおとり操作もそれなりにでき、野鮎が掛かって竿が立たない時も二、三歩下がれば竿も立てやすくなることです。また、長竿にくらべてラインが短いので、野鮎が掛かって取り込む時のタモキャッチも、風の影響を受けながらもなんとかコントロールはできます。

足元のポイント・障害物を避ける・一本の鮎竿を使い回す

流れに立ち込んで自分の足元を釣るのは7.5mの鮎竿の得意技です。

どこの河川でも足元のポイントは見落としがちです。九頭竜川中部漁区は大河川のため長竿を持つ方が多く、足元ポイントよりも流心に目がいっているようです。私もその一人でもありますが、流れに立ち込み長竿を使用して足元を釣るのは結構難しいのです。やはり、流れに立ち込んで自分の足元を釣るのは7.5mの鮎竿がやりやすいです。

岸側や中洲から生えている立木などの下に立って釣る時や、目の前の所々に波除テトラが複数出ているポイントでもうまく障害物を避ける事ができ、短竿の威力を発揮するポイントです。長竿では波除テトラがじゃまして、ベタ竿でおとり鮎を引き上げられないポイントもあるからです。

九頭竜川も他の河川も同じ7.5mの鮎竿を使い回しています。メインで使用する7.5m鮎竿と、万が一のために同じ長さの予備竿を準備し、この2本で他の河川に行っても仕掛けの長さを変えることもなく、川に合わせて水中糸の号数だけを変えています。

手頃な価格の竿がある

7.5mの鮎竿の中には手頃な価格で200gくらいの重さの鮎竿があります。もちろん同じ長さで、もっと軽量高価な竿もありますが、短竿の風の抵抗を考えると210gでも充分軽いし操作性も上がります。お手頃価格で短い竿でも充分通用します。

短竿のデメリットと対策

竿のパワー不足を感じることがある

荒瀬やトロ瀬で竿を立てるタイミングを逃すと、短竿は竿を立てることができなくなります。鮎に引きずられて竿を立てられない状態を「のされる」と言いますが、鮎のパワーに負けて「のされる」と、釣り人は下流に下がって体勢を立て直さないとラインを切られてしまいます。

短竿のパワー不足を補う方法

- 常に上竿で構える

- 瀬で野鮎が掛かる前に竿を立てることを一番に考えておく

- 瀬では近くを釣るようにしてできるだけおとり鮎を遠くへ出さない

- のされたら竿が立つ位置まで足を運ぶ

- 野鮎が掛かって竿を立てたら竿の弾力を最大限に活かし竿をしぼる

- できるだけタモキャッチで野鮎を取り込むこと

遠くのポイントにとどかない

ポイントにとどかないのは短竿の宿命です。自分の足を使ってポイント近くに出られるなら良いのですが、危険をおかしてまで近づく必要もないのであきらめることも対策です。

終盤の尺近い鮎は無理

「大鮎のおとりに掛かり鮎も大鮎」「尺鮎」などが掛かる時は剛竿でないと無理です。大鮎を取り込める竿に持ち替えて確実に獲ってしまいましょう。

まとめ

今回は短竿7.5mの鮎竿について解説しました。

7.5mの鮎竿のメリットは、操作しやすい、軽い、風に強い、感度が良い、腕の疲労軽減、足元を釣るのに適している、障害物に強い、小河川も大河川でも使える、お手頃価格の竿があるなど、たくさんのメリットがあります。

一方デメリットは、竿のパワー不足、遠くのポイントにとどかない、大鮎釣りは無理な事です。

竿のパワー不足を補う方法として

- 常に上竿で構える

- 瀬で野鮎が掛かる前に竿を立てることを一番に考えておく

- 瀬では近くを釣るようにしてできるだけおとり鮎を遠くへ出さない

- のされたら竿が立つ位置まで足を運ぶ

- 野鮎が掛かって竿を立てたら竿の弾力を最大限に活かし竿をしぼる

- できるだけタモキャッチで野鮎を取り込むこと

短竿にはデメリットもありますがそれ以上にメリットもたくさんあります。

短竿は九頭竜川中部漁区でも充分通用します。

特に九頭竜川では短竿は風に強いことが一番のメリット。

長竿も楽しいけど短竿もつかえますよ〜

それではまたね〜

コメント